SNSを活用した情報発信と生活に根ざした明確な政策が無党派層や保守層に支持され、既存政党への不満の受け皿として急成長している参政党に注目が集まっています。

主要政党の代表や候補者たちがテレビ番組で発言の場を持つ中、参政党の姿だけはなぜか見当たりません。

「なぜテレビで見かけないの?」「メディアが取り上げないのはなぜ?」と疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。

テレビに出ない理由については、いくつかの背景があるようです。

- 大手メディアとの関係性

- 偏向報道に頼らない、党のスタンス

- 過去の党員・代表の発言が問題視された

- 政党要件を満たしたタイミング

この記事では、そうした背景をもとに、参政党とテレビメディアの関係性や報道されにくい構造について、わかりやすく解説していきます。

- 参政党がテレビに出ない理由を知りたい

- テレビで扱われない政党の特徴をチェックしたい

- ネットとテレビで報道格差があるのか気になる

参政党はなぜテレビに出ない?考えられる理由

参政党がテレビに出にくい理由は、単なるメディア露出の少なさではなく、報道機関との対立構造・独自の情報発信戦略・過去の発言によるイメージ形成が複合的に影響していると考えられます。

テレビに出ない理由として以下のことが考えられます。

テレビに出ない理由

- 大手メディアとの関係性

- 偏向報道に頼らない、党のスタンス

- 過去の党員・代表の発言が問題視された

- 政党要件を満たしたタイミング

それぞれの理由を見て行きましょう。

大手メディアとの関係性

特に2025年7月に放送されたTBSの報道特集については、偏向報道として強く抗議し、放送倫理・番組向上機構(BPO)への申し立てを表明するなど、対立構造が鮮明になっています。

神谷代表は番組内容を「一方的に批判的に描写している」と指摘し、出演した人物が全員批判的な立場であることを問題視しました。

一方、メディア側は「公共性や公益性のある報道」として反論しており、両者の溝は埋まっていません。

また、一部の週刊誌では参政党を日本のトランプと表現し、炎上要素に注目する傾向が見られます。

党側はこうした報道を「話題性重視で、本質的な政策議論を妨げている」と批判しており、メディアに対する不信感が強まっています。

偏向報道に頼らない、党のスタンス

SNS上では「既存メディアに騙されない」「真実を知っている」という意識を持つ支持者が多く、党の情報発信を支える重要な基盤となっています。

党は「偏向報道が民主主義を脅かす」として、報道の中立性に疑問を投げかけ、政治的公平性を損なう報道には毅然と対応する姿勢を明確にしています。

この方針は、既存メディアに依存せず、自らの言葉で真実を伝えるという強い意志の表れといえるでしょう。

過去の党員・代表の発言が問題視された

参政党は創設期に比較的自由な言論空間を許容していました。

しかし神谷代表自身も過去の動画を見ると、言い過ぎた部分があると認めており、現在は発言に関するガイドラインを設け、国政政党として責任ある発信を重視しています。

代表はまた、「刺激を与えるために強い言葉を使っていた」と述べ、誤解を招くことがあったと反省の意を示しています。

一方で、かつての党員によるメロンパンを食べると死ぬなどの健康に関するデマ発言がメディアで取り上げられ、党の信頼性に影響を与えました。

党はこれらの発言を既に離党した人物によるものと距離を置いていますが、メディアでは党全体のイメージとして扱われることが多く、過去の発言が現在の報道状況に影響している側面があります。

政党要件を満たしたタイミング

参政党は無所属で活動していた現職の参議院議員が入党したと発表しました。これにより党所属の国会議員は5人となり、公職選挙法上の政党要件をすべて満たすことになりました。

引用:NHK

これにより、正式な国政政党としての扱いを受けられるようになりますが、参院選の公示がその直前だったため、テレビ各局の選挙番組や討論会の出演枠には反映されにくいタイミングでした。

報道の公平性を保つうえで、テレビ局は国政政党かどうかを明確な判断基準としており、政党要件を満たした時期も実質的に影響を与えると考えられます。

テレビで扱われにくい政党の特徴とは

参政党がテレビに出ない理由は、政党側が求めてないということも要因の一つであることが分かりました。

参政党だけでなく、テレビに登場しない政党の共通点はあるのでしょうか?

ここではテレビで扱われにくい政党の特徴をまとめました。

政党助成金の有無・政党要件の影響

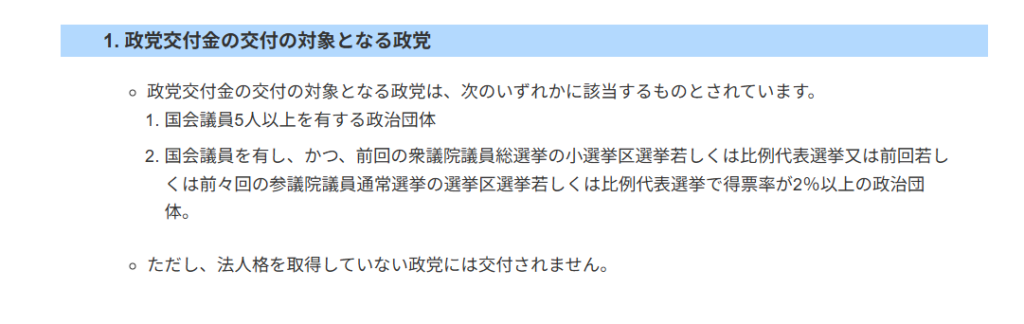

政党助成金の対象になるには、以下のいずれかを満たす必要があります。

- 所属国会議員が5人以上

- 所属議員が1人以上かつ、直近の国政選挙で得票率2%以上

さらに法人格の取得も必要で、中央選管への届出と登記が求められます。

政党助成金が受けられない場合、政治活動の資金を党員や支持者の寄付、ボランティアなどに頼らざるを得ず、組織運営や広報活動に制限がかかります。

たとえば、共産党はこの制度を自主的に受けていませんが、資金面では他党と比較して不利な立場となっており、その影響はメディアへの露出頻度にも現れるとされています。

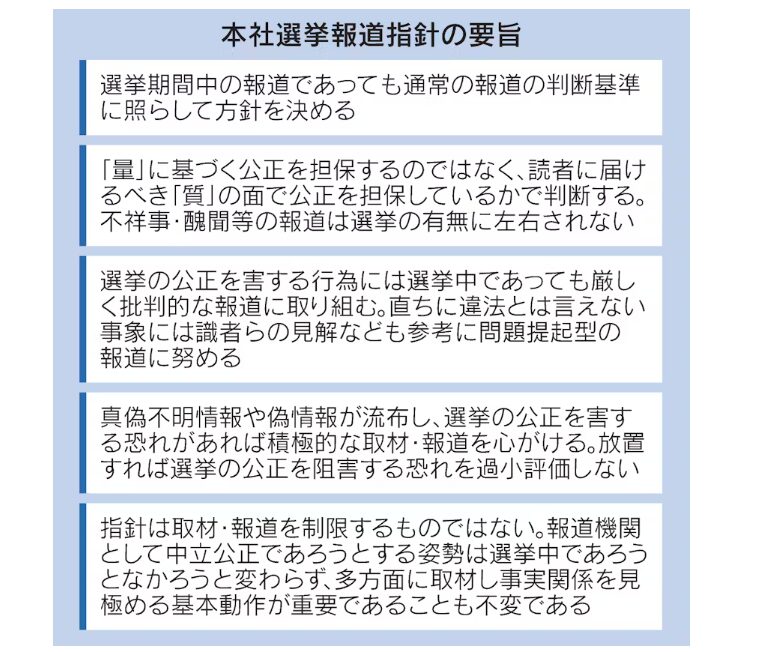

NHKなどの選挙報道基準

NHKをはじめとする主要メディアは、選挙報道において政治的公平性を厳格に求められます。

そのため、報道の量や内容に過度な偏りがないよう配慮されており、特に当選確実の報道では、単なる開票データだけでなく、出口調査や選挙前の情勢分析なども考慮されています。

近年では、NHKが質的公平性を重視する姿勢を強めており、単に時間を平等に割り当てるだけでなく、各党の政策の中身や社会的影響を考慮した報道の質を高める方向にシフトしています。

2025年の参院選では、そうした方針の変化が特に顕著に見られました。

とはいえ、制度の性質上、政党要件を満たしていない、あるいは満たして間もない政党については報道対象から外れやすいのも実情です。

メディア側のリスク回避の可能性

政治報道において、メディアが最も気にするのは政治的中立性を疑われることです。

特定の政党に肩入れしていると受け取られることを避けるため、特に民放各局やNHKでは、扱いに慎重になる傾向があります。

政党や支持者からの抗議、視聴者からのバッシングを避けるリスク回避が優先されるのです。

また、政治的公平性の基準が曖昧なため、報道時間や露出回数を均等に割り当てる量的公平に偏るケースも少なくありません。

その結果、知名度や影響力の小さい政党は、テレビで取り上げられる機会自体が少なくなってしまいます。

さらに、SNS全盛の現在では、誤情報や極端な主張がネットで拡散しやすくなっており、テレビ局側はファクトチェック体制を強化する一方、発言の真偽や影響力の判断に苦慮する場面も増えています。

こうした背景も、小政党の扱いをより慎重にする要因となっていると考えられます。

ネットとテレビで報道格差が起きる背景

参政党は、既存の政党とは一線を画す理念重視・草の根型の政治運動である点にあります。

YouTubeやSNS中心の発信で若年層やネット世論に強い影響力を持っています。

ここではネットとテレビで報道格差が起きる背景を見て行きましょう。

視聴者層の違いと報道戦略

テレビとネットでは、主な視聴者層が大きく異なるため、各メディアが採用する報道戦略にも違いが生まれます。

- テレビ視聴の中心は高年層

- ネットは若年層に強い影響力

- 報道戦略の違い

テレビは放送法やスポンサーの影響もあり、公平性・中立性を重視し、政党や候補者を横並びで紹介する傾向があります。

60代以上の視聴者は、テレビを1日3〜5時間見る傾向があり、ニュース番組の主要なターゲットとなっています。

一方でネットは、共感・拡散性を重視、支持者の熱量や個人の思想が前面に出る発信がバズを生みやすくなっています。

10〜20代はSNSやYouTubeなどに日常的に触れており、1日4〜5時間以上を費やすケースも少なくありません。

このような構造の違いが、テレビとネットの報道内容にギャップを生む背景のひとつとされています。

ネット上でのバズがメディアに届かない構造

SNSでは感情に訴える内容やタイミングの妙で一気に拡散することが多いですが、それがテレビ報道に乗るには時間や編集方針の壁があります。

その結果、ネットで盛り上がっているのに、テレビではまったく扱われない政党や候補者が出てきてしまうのです。

他の政党でもテレビ露出が少ない例

テレビでの報道が少ないのは、いわゆる泡沫候補や新興政党だけではありません。

既存の中堅政党でも、メディアの扱いに苦労するケースがあります。

国民民主党のケース

- 2022年参院選では、選挙期間中のテレビ報道量は決して多くなかったものの、「103万円の壁」問題など、SNSを活用した政策訴求で注目を集め、結果的に議席を大幅に増やした

- 選挙後になってからテレビでの露出が増え、与野党交渉の場などでの登場シーンが報道されるようになった

ネット上では強い支持を得ている政党でも、テレビ局が「視聴率につながりにくい」「公平性の担保が難しい」と判断すれば、報道の優先度は低くなりがちです。

このように、ネットとテレビでは報道対象の選び方や露出の量に大きな差があり、結果として有権者の情報取得にも偏りが生じているのが現状です。

2025年の参院選を前に、参政党はテレビ出演の機会が徐々に増えつつあると言っていいでしょう。

しかしながらテレビでの露出はまだ他の主要政党に比べると少なめで、SNSやYouTubeなどネットメディアでの発信力が主軸になっています。

コメント